サウナ内装の素材選び!美しい見た目や安全性、耐久性を兼ね備えた木材を選ぼう

- 2025年10月9日

サウナの内装を選ぶ際、見た目だけでなく、安全性や耐久性も考える必要があります。

サウナ内は高温多湿な環境のため、使用する素材によって快適さや長持ちするかどうかが大きく変わります。

この記事では、美しい見た目を保ちながら安全性と耐久性を兼ね備えた木材の選び方について詳しく解説します。

\1,500以上の商品を一括比較!/

株式会社サイリージャパン 代表取締役/日本サウナメディア協会 理事

サウナで人生を豊かに。をビジョンに掲げ、サウナや水風呂の商品選定から設計・施工まで一貫して伴走。 理想のサウナ空間づくりをサポートしている。著書 『家庭用サウナの選び方』。 YouTube「サウナ購入ガイドチャンネル」 を運営し、サウナオーナーや設計士の取材を続けている。

…続きを読む

目次

サウナの内装に木材が多く使われる理由

サウナの内装に木材が多く使われる理由には、木材が持つ以下の性質が関わっています。

- 温度・湿度を調節してくれる

- 香りと感触でリラックスできる

- 耐湿性が高い

- 自然な美しさ

温度・湿度を調節してくれる

木材は無数の細胞空隙に空気を保持する性質により、優れた断熱効果を持ちます。

これによりサウナの温度が安定しやすく、温度が下がりにくくなります。

また木材は金属のように熱伝導率が高くないので、サウナ室内で触れても火傷のリスクがありません。

さらに、木材には調湿作用があり、高湿度の環境では空気中の水分を吸収し、低湿度の環境では水分を放出するため、サウナ内の湿度を一定に保ちます。

香りと感触でリラックスできる

木材の心地よい香りと感触は、リラックス効果をもたらします。

さらに木材の自然な香りがストレスを軽減し、リラクゼーションを促進します。

タイルや大理石と比べてクッション性があり、ケガを防止する点も大きなメリットです。

耐湿性が高い

適切に処理された木材は湿度の変化に強く、サウナのような高湿度環境でも耐久性が保たれます。

特に檜(ヒノキ)は、古くから浴槽に使用されるほど水に強く、高湿度環境での使用に最適です。

自然な美しさ

木材の質感や色合いは、サウナ空間を魅力的にします。

自然素材である木材は、居心地の良さと癒しの効果をもたらします。

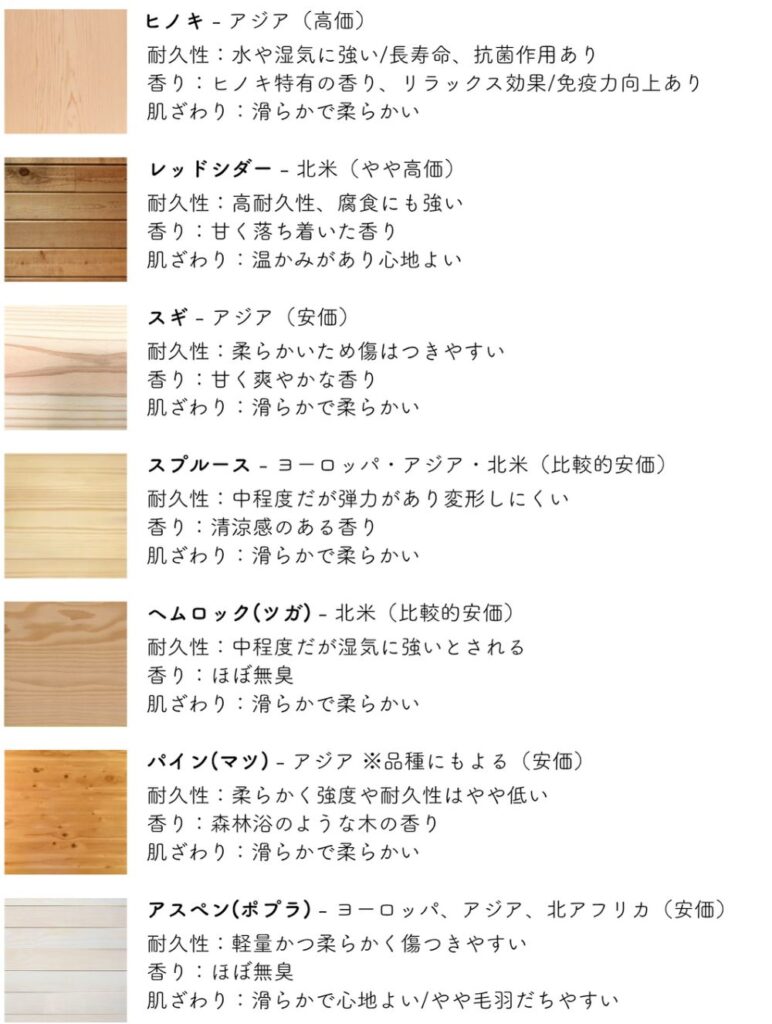

サウナに使われる木材

よくサウナに使われる木材には、以下の種類があります。

- ヒノキ

- レッドシダー(ネズコ)

- スギ

- スプルース(トウヒ)

- ヘムロック(ツガ)

- パイン(マツ)

- アスペン(ポプラ)

ヒノキ

ヒノキは日本を代表する高級木材で、サウナにも多く使われます。

ヒノキは独特の香りは気分を落ち着かせる効果を持ちます。

また、水や湿気に強く抗菌効果があるため耐久性が高いことが特徴です。

デメリットとしては、他の木材に比べて高価であることが挙げられます。

スギ

スギはヒノキと並ぶ日本を代表する針葉樹で、古くから建築材や内装材、風呂材などに広く使われてきました。

軽くて柔らかく加工しやすいため、初めてのサウナづくりにも扱いやすい木材です。

香りは控えめながらも爽やかで、森林浴を思わせるようなやさしい芳香が心を落ち着けます。

キズがつきやすいというデメリットはありますが、使い込むほどに風合いが増し、比較的価格も手ごろでコストパフォーマンスに優れています。

レッドシダー(ネズコ)

.png)

レッドシダーはその耐久性で知られています。

変形しにくいため、屋外用サウナにも向いています。

耐湿性にも優れており、湿気の多い環境でも形状を保ちます。

ただし、レッドシダーも比較的高価な木材です。

スプルース(トウヒ)

.png)

スプルースは、密度が高く硬いため丈夫で変形しにくい木材です。

色も明るく、サウナの内装を明るくするのに最適です。

ただし、ヤニが出やすい点には注意してください。

ヘムロック(ツガ)

.png)

ヘムロックは湿気に強く、ヤニが出にくい木材です。

ほぼ無臭なので、アロマロウリュを楽しみたい方に向きます。

価格が比較的安価なので、サウナにも多く用いられています。

パイン(マツ)

.png)

パインは手頃な価格で入手できるため、コスト面で非常に魅力的です。

木目が美しく、加工がしやすい点もメリットです。

ただし、他の木材に比べると強度が劣り、反りや曲がりが発生したり、傷が付きやすい点がデメリットです。

アスペン(ポプラ)

アスペンは北欧でサウナ材として人気の高い落葉広葉樹で、明るい白色の木肌と節の少ない見た目が特徴です。

広葉樹でありながら柔らかく割れにくいため、素足で触れても安全で、小さな子どもがいる家庭にも適しています。

香りはほとんど無臭で、香りの好みに左右されず清潔感のある空間を作ることができます。

耐久性は中程度ですが、カビが発生しにくく、衛生的で安全性にも優れた素材として人気があります。

サウナには広葉樹・針葉樹のどちらが向いている?

木材には、大きく分けて「広葉樹」と「針葉樹」があります。

針葉樹は空気を多く含むため断熱性や肌当たりに優れ、サウナ材として一般的に好まれます。

一方で、アスペンのような広葉樹は密度が高く丈夫で、ささくれにくい・割れにくいといった特徴があります。

それぞれに長所と短所があり、求める雰囲気や使用環境によって最適な素材は変わります。

| 分類 | 木材名 |

|---|---|

| 針葉樹 | ヒノキ レッドシダー スギ スプルース ヘムロック パイン |

| 広葉樹 | アスペン |

サーモウッド加工で耐久性をさらに高める

サーモウッド加工は、木材を高温の熱と水蒸気で処理することで耐久性を高める方法です。

薬品を一切使わずに加工するため、自然素材として安心して使えるのが特徴です。

この加工を行うことで、木材の縮みや反りが起きにくくなり、湿気の多い場所でも安定した状態を保てます。

そのため、サウナのような高温多湿の環境にもとても適しています。

見た目は落ち着いたブラウン色になり、手触りはさらっとして快適。

木材特有の香りもほとんどなくなるなるので、香りに敏感な人やアロマを楽しみたい人にもおすすめです。

多くのサウナメーカーでは、オプションとしてサーモウッド加工された木材を使ったモデルを提供しています。

価格は少し高くなりますが、長くきれいに使えるサウナを作りたい人にぴったりの素材です。

サーモウッドについてはサウナにはサーモウッド加工された木材がおすすめ!通常の木材との違いやメリットを解説の記事で紹介していますので、深く知りたい方は参考にしてください!

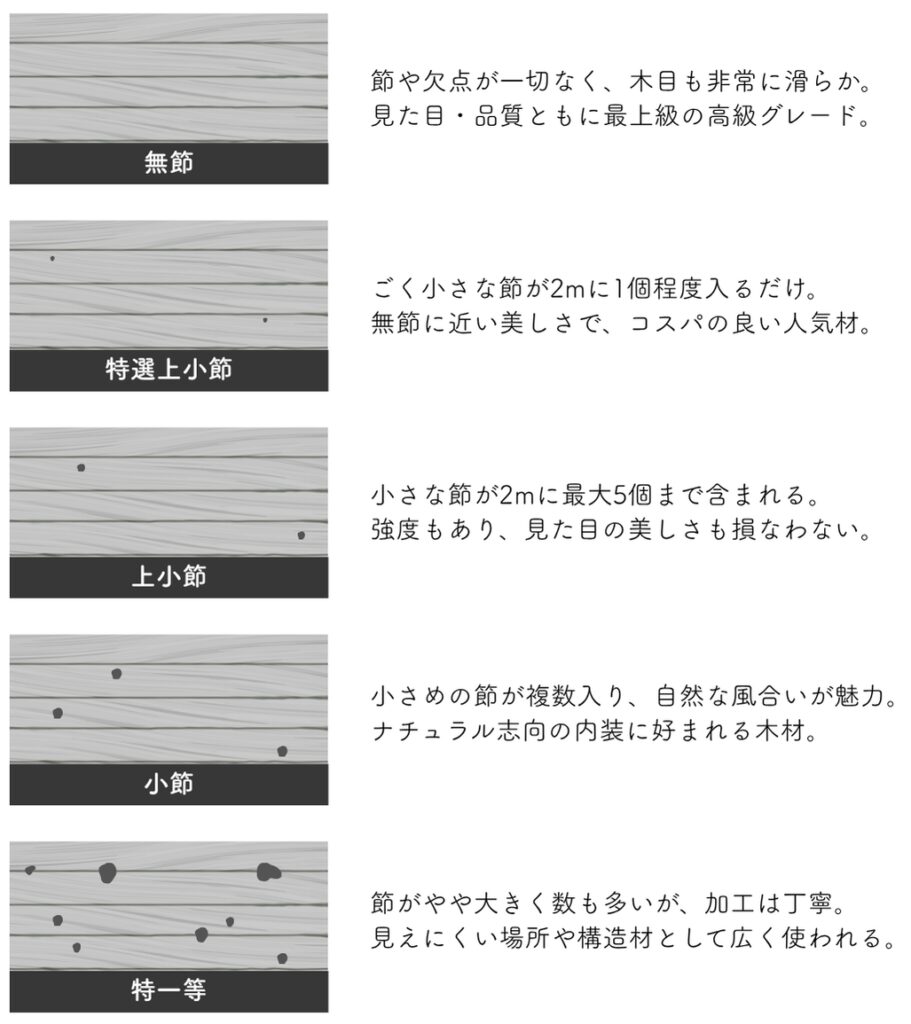

木材にもランクがある?見た目で決まる「等級」とは

木材にも、和牛の「A5ランク」のように品質を表すグレード(等級)があります。

お肉のA5ランクが見た目や肉質の良さを表すように、木材の等級も見た目の美しさや節(ふし)の少なさで決まります。

節とは、枝が生えていた部分の跡のことで、木の表面に黒い点や凹凸として現れます。

節が少ないほど木目が整い、見た目が美しくなるため、等級が高い木材ほど価格も上がる傾向があります。

木材の見た目に関する等級は、主に次のように呼ばれています。

- 無節(むぶし)

- 特選上小節

- 上小節(じょうこぶし)

- 小節(こぶし)

- 特一等

- 一等

- 二等

このうち、「無節」「上小節」「小節」「並」の4つは、JAS(日本農林規格)で正式に定められた基準です。

JASは農林水産省が定めた国家規格で、木材の品質や表示方法を統一し、安心して流通できるようにするためのものです。

一方、「特選上小節」や「特一等」などは業界独自の呼び方で、工務店や地域によって基準が少しずつ違うこともあります。

ただし、この等級はあくまで見た目を評価するための基準であり、耐久性や品質そのものを表すものではありません。

そのため、「デザインとしてどんな雰囲気が好きか」を目安に選べば十分です。

何を重視するかで変わる、サウナ木材の選び方

木材の種類や等級を知っても、どれを選べばいいか迷ってしまう人も多いはず。

サウナに使う木材を選ぶうえで大切なのは、「どんな特徴を重視したいか」を決めることです。

サウナ用の木材を選ぶときは、次のようなポイントを基準に考えるとわかりやすいでしょう。

- 耐久性・腐りにくさ

- 脱臭性・香り

- 表面の熱くなりやすさ

- 収縮の少なさ(寸法の安定性)

- 見た目・色合い・デザイン

- 価格

それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。

耐久性・腐りにくさ

サウナは高温多湿な環境のため、木材の耐久性はとても重要です。

屋内サウナでは木が腐ることはほとんどありませんが、屋外サウナでは雨や湿気の影響を受けやすく、水分を吸いにくい木材を選ぶことが大切です。

木が腐りやすくなる原因は、水分や湿度、菌類など。特に含水率(木に含まれる水分の割合)が高いほど劣化が早まります。

サーモウッドのように高温で処理された木材は水を吸いにくく、長持ちしやすい素材です。

価格は少し上がりますが、メンテナンスの手間を減らしたい人におすすめです。

脱臭性・香り

木には湿度を吸ったり吐いたりする「調湿効果」があり、その過程でニオイを吸着する脱臭効果もあります。

さらに、木がもつ天然の香り成分もサウナの魅力を高めます。

たとえば、ヒノキには森林のような香り成分「ヒノキチオール」が含まれ、リラックス効果をもたらします。

レッドシダーは甘く爽やかな香りで、防虫効果もあります。

| 木材種 | 主な天然成分 | 脱臭性の評価 | 調湿性の評価 |

|---|---|---|---|

| ヒノキ | ヒノキチオール α-ピネン セスキテルペン類 | ◎ 非常に高い (抗菌・脱臭に強力) | ◎〜○ 安定して高い |

| レッドシダー | セドロール ツヤプリシン α-セドレン β-セドレン | ◎ 高い (香りと防虫効果あり) | ○〜△ 含水率は比較的低め |

| スギ | α-ピネン サビネン リモネン セスキテルペン類 | ◎ 高い (芳香・抗菌に優れる) | ○〜◎ 高いが、吸った水分を やや放出しにくい |

| スプルース(トウヒ) | α-ピネン リモネン 酢酸ブチル | ○〜△ 弱め (香り成分は少なめ) | ○ 中程度の安定性 |

| ヘムロック(ツガ) | α-ピネン β-ピネン | △ 弱め (香りは控えめ) | ○ 中程度 |

| パイン(マツ) | α-ピネン β-ピネン カレン類 | ○〜◎ 強め (香気が強く心理効果もあり) | ○ 平均的 |

| アスペン(ポプラ) | 微量の芳香族化合物 | △ 弱め (無臭に近い) | ◎ 高め(吸湿性は良い) |

| サーモウッドアスペン | 成分はほぼ揮発・変質済 | ×〜△ ほぼ無臭 (香り・抗菌性なし) | △ 吸放湿性が低下 |

※ 調湿性の評価は、含水率・吸放湿性・寸法安定性を総合的に判断。

香りの強さや好みも人それぞれ。無臭に近いアスペンのような木材を選ぶ人も増えています。

熱くなりにくさ(熱伝導率)

サウナで「ベンチが熱い!」と感じたことはありませんか?

木の種類によって熱の伝わりやすさ(熱伝導率)が違い、触ったときの温度の感じ方が変わります。

空気を多く含む木(=軽い木)は熱を伝えにくく、肌にやさしいのが特徴。

一方で、密度が高く重い木は熱を伝えやすく、表面が熱くなりやすい傾向があります。

| 素材 | 熱伝導率 (W/m・K)※ | 密度 (g/cm³)※ |

|---|---|---|

| ヒノキ | 0.41 | 0.095 |

| スギ | 0.38 | 0.087 |

| サーモウッド | 未処理材と比べて 20〜25%熱伝導率が低くなる。 | 未処理材と比べて 1〜5%程度減少する。 |

| 鉄 | 7.90 | 84.000 |

| コンクリート | 2.40 | 1.000 |

| 乾燥空気(20℃) | 0.02 | 0.001 |

| 水(10℃) | 0.58 | 0.9997(約1.000) |

※ 密度:低いほど空気を多く含み熱を伝えにくいため、木材の表面が熱くなりにくく断熱効果も期待できる。

そのため、ベンチや背もたれには軽くて断熱性の高い針葉樹を選ぶと快適です。

木材の収縮(寸法の安定性)

木は湿度によって膨張・収縮を繰り返します。

これが大きいと隙間ができたり、歪みや割れの原因になったりします。

寸法の安定性を高めるには、乾燥処理された木材を選ぶことがポイント。

特にサーモウッドのような熱処理材は水分を吸いにくく、変形しにくい素材です。

見た目・デザイン・カラー

サウナは「ととのう空間」。

木目や色合いによって、サウナの印象は大きく変わります。

節が少ない木材は高級感があり、木目が整って美しく見えます。

明るいヒノキ、赤みのあるレッドシダーなど、色の違いで雰囲気もガラッと変化します。

自宅や施設の雰囲気に合わせて、見た目も楽しみながら選びましょう。

価格

最後に気になるのがコストです。

木材の価格は種類や加工方法によって異なります。

- パイン:安価で手に入りやすい

- スプルース:加工しやすく人気

- ヒノキ・レッドシダー:中〜高価格帯で香り・耐久性が高い

- サーモウッド:高価格帯だが長持ちする

サウナの規模や設置場所に合わせて、予算と性能のバランスを考えて選ぶことが大切です。

\サウナ木材の選び方 まとめ/

どんな木材が良いかは、「自分が何を重視するか」で決まります。

香りや見た目を優先する人もいれば、耐久性やメンテナンスのしやすさを重視する人もいます。

あなたにとっての“理想のサウナ空間”をイメージして、長く快適に使える木材を選びましょう。

ミストサウナ・スチームサウナでは内装にタイルを使用

ミストサウナやスチームサウナでは、高湿度環境(湿度100%程度)により木材が腐食しやすくなるため、サウナ施設では耐湿性に優れたタイルが多く使用されています。

タイルは水分を吸収せず、清掃が簡単で衛生的です。

家庭用の場合は、専用のサウナブースを設置するか、浴室にスチーム発生機を設置する方法が一般的です。

関連記事:自宅にミストサウナを導入!設置方法や費用、光熱費まとめ

関連記事:自宅にスチームサウナ導入する初期費用は?維持費や電気代についても紹介

サウナ内装のメンテナンス方法

サウナの内装は、使用後に乾いた布で拭き取ることが基本です。

汗や水分を残さないようにすることで、木材の腐食やカビの発生を防ぎます。

汚れがひどい場合は、固く絞った濡れタオルや薄めた中性洗剤を使用して拭き取ります。

その後、しっかりと洗剤を拭き取り、湿気が残らないように乾かします。

水分が残ると木材が痛む原因になりますので注意してください。

また、定期的にベンチや壁、床の木材が割れたり腐食したりしていないかを入念にチェックし、必要に応じて交換や修理を行いましょう。

木材の劣化や腐食はできるだけ早く発見し対処することで、悪化を食い止めることが重要です。

サウナのメンテナンス方法については、家庭用サウナのメンテナンス・お手入れ方法|カビの掃除や対策は?の記事でより詳しく解説しています。

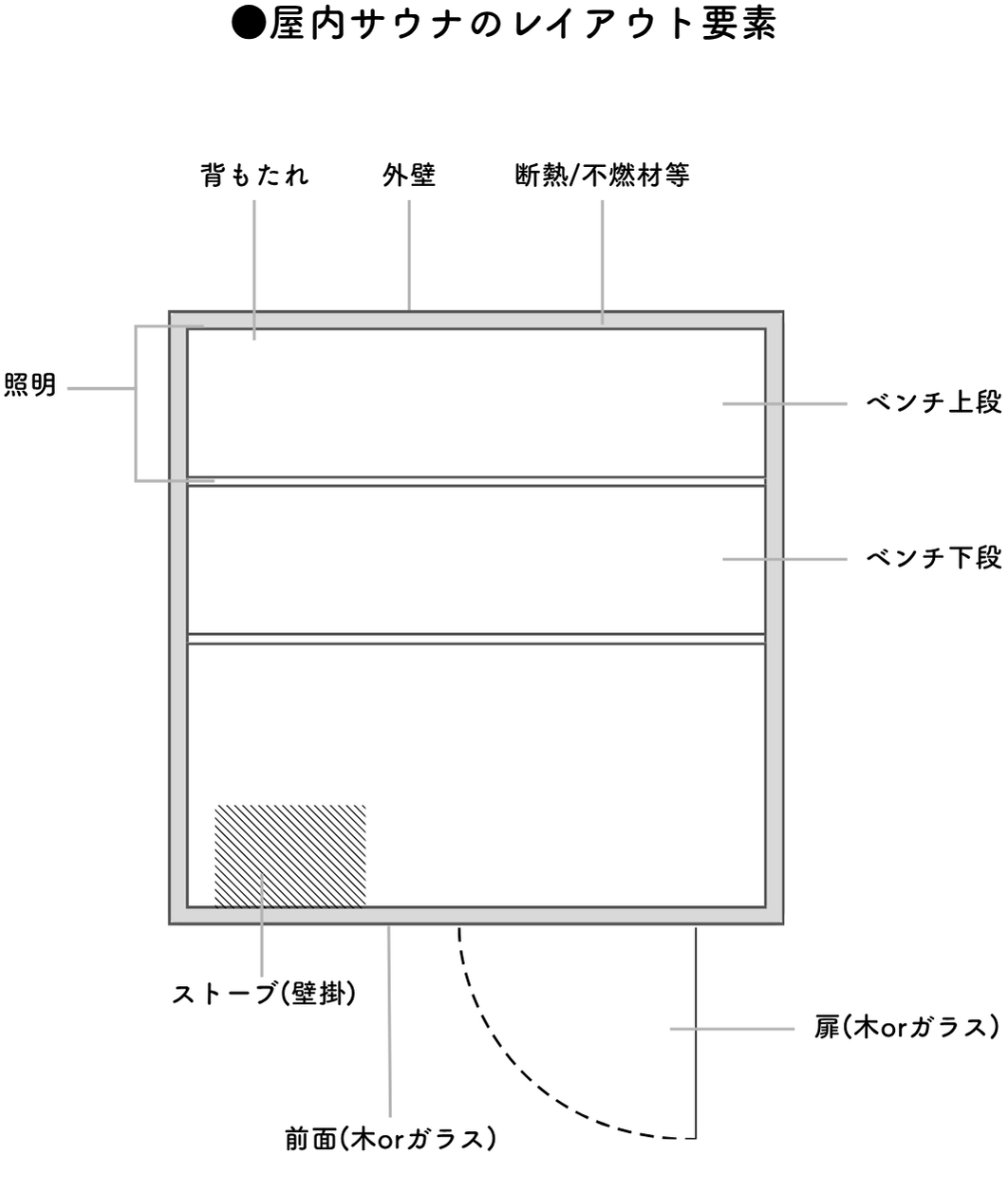

サウナ内のレイアウトは設置基準を確認

サウナ内のレイアウトを設計する際には、公益社団法人日本サウナ・スパ協会が提供する「サウナ設備設置基準」を元に検討しましょう。

「サウナ設備設置基準」では、サウナストーブからの離隔距離や出入口、ベンチの配置など安全なサウナを設計するための基準が示されています。

サウナストーブからの隔離距離の基準は、隔離する物が不燃材かどうかでも変わってきますので、素材選びの際も確認すべき内容になります。

この設置基準は消防法で詳しく記載されていないサウナについての設置基準の詳細を定める役割を持っており、多くの消防署でも参考にされています。

設置基準の詳細は家庭用サウナは賃貸でも置ける?確認しておくべき設置基準まとめの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

サウナの設計については、自宅用サウナの設計・構造入門|最適な寸法から材料選びまで詳しく解説が参考になります。

建築基準法や消防法も確認

サウナの内装に使用する木材を選ぶ際には、建築基準法や消防法・火災予防条例の内容も確認しておく必要があります。

サウナ室の素材や構造については、建築基準法や消防法に沿ったものにする必要があります。

建築基準法

建築基準法は、建物の安全性や耐久性を確保するための法律です。

サウナ内の材料は耐火性能が求められます。

また、サウナの設置場所やその周囲の構造が基準に合致しているか確認する必要があります。

屋外用については、屋外サウナの場合は基本的に建築確認申請が必要になります。

関連記事:【建築基準法】家庭用・業務用サウナ設置時に建築確認申請は必要?

消防法・火災予防条例

消防法や火災予防条例は、火災の予防や被害の軽減を目的とした法律・条例で、サウナ設置においてもこれを遵守することが重要です。

たとえば、東京都火災予防条例では

- サウナ室の壁、天井、床の構造材には、特定不燃材料が使用される必要がある。

- サウナ室内の電気配線や照明器具は耐熱性および耐湿性を有するものである必要がある。

といった内容が定められています。

関連記事:バレルサウナを建てる前に確認!消防法・火災予防条例とは?

【まとめ】サウナの専門商社なら好みの内装のサウナが見つかる!

適切な木材を選ぶことで、長く快適にサウナを楽しむことができます。

サウナの専門商社では1,500以上のサウナ関連商品を取り揃えており、素材やデザインのカスタマイズ性が高いサウナや、国産ヒノキで作るコスパがいいオーダーメイドもあります!

サウナの種類も屋内用・屋外用箱型サウナ、バレルサウナサウナ、ミスト・スチームサウナなど幅広くご提供していますので、サウナの専門商社でならあなた好みの高品質なサウナが見つかるでしょう。

サウナ選びや設置工事、法律面に至るまでサウナのプロがトータルサポートいたしますので、サウナ選びにお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

\たった3分!カンタン入力/

何度でも相談OK・見積り無料

参考資料本記事は、当社 株式会社サイリージャパン(サウナの専門商社)出版の書籍『家庭用サウナの選び方』でまとめた知見の一部を参考にしています。

▶ 書籍について詳しくはこちら

出典:

一般社団法人 全国木材検査・研究協会(登録認証機関)「製材のJAS制度」

森林総合研究所『改訂4版 木材工業ハンドブック』丸善、2004年

Canadian Wood Preservation Association「ThermalWood — Wood Preservation Canada」(技術資料)

国立大学法人 大阪教育大学「熱伝導率について」